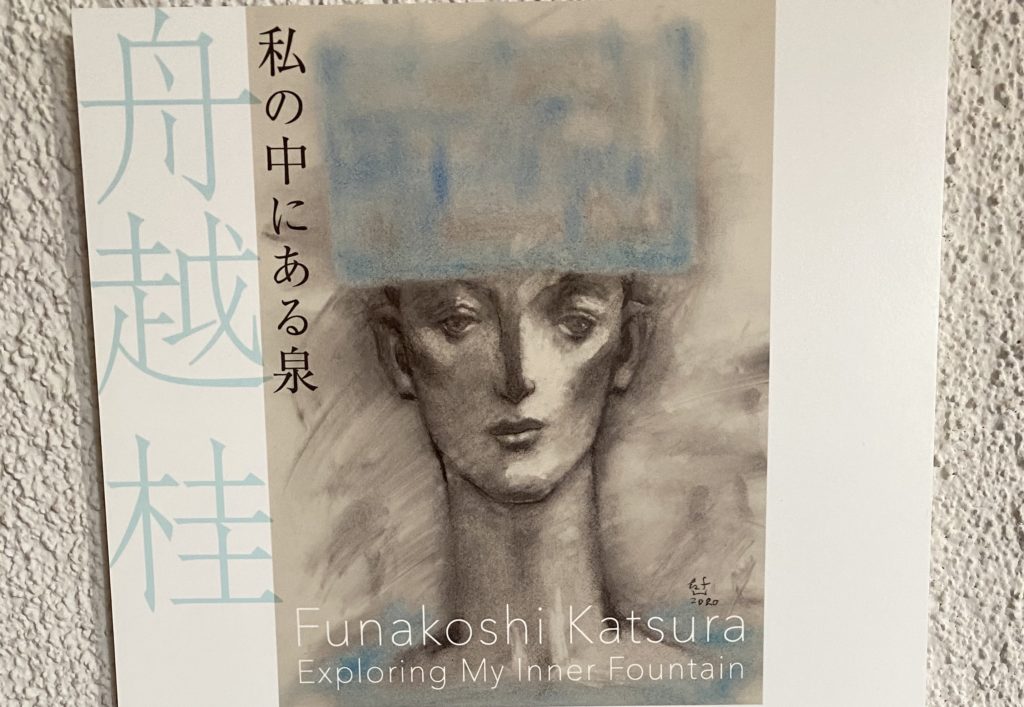

「舟越桂 私の中にある泉」展@松濤美術館

朝から「ソング・トゥ・ソング」を観て疲れたので、気分転換に松濤美術館で開催中の「舟越桂 私の中にある泉」展を観に行く。舟越さんの作品をまとまって見るのは、2003年の東京都現代美術館の回顧展以来。回顧展の頃、舟越さんは、これまでの深い思索にふけるリアルな人物像とは異なる少し不思議な天使やスフィンクスなどに取り組み始めていた。今回の展覧会では、舟越さんの初期作品だけでなく、回顧展以降に舟越さんが深めていった不思議なクリーチャーの展開を辿ることが出来る。その意味で、とても興味深い展覧会である。

舟越さんの彫刻作品には独特の感覚がある。モデルの写真を撮り、その写真を見ながら延々とデッサンを繰り返し、納得できたところでようやく木彫を始めるというのが舟越さんの基本スタイル。しかし、デッサンと完成作品を比較すると、そこには大きな違いがある。デッサンでは、モデルの表情や感情がきちんと描かれているのに、木彫作品になるとほぼ完全に表情がなくなり感情が伺えなくなるのだ。この結果、木彫作品では、あの深い思索に沈んでいるような独特の雰囲気が生まれる。見方によっては、深い悲しみに沈んでいるようにも見えるし、時には世界に対して何か深い違和感を感じているのかもしれないと感じられる時もあるけれど、それは感情と言うよりも観想に近い何かである。特定の人や事件に対する思いではなく、もう少し普遍的な、この世界のあり方に対する構えのようなものと言い換えても良いかもしれない。そこから、舟越作品に固有の神秘性や瞑想感覚が生じてくる。

どうすればこんな深い感覚を生み出すことが出来るのだろうと以前から気になっていたけれど、今回の展覧会で、こうした舟越作品の秘密の一端が明らかになったような気がする。展覧会で上映されたいたインタビューの中で、舟越さんは概略、次のような発言をしているのだ。

スフィンクスという存在に惹かれてシリーズの制作を始めました。スフィンクスは、人間と動物が共存する存在なんですね。そして謎かけをする。その謎は、まさに人間とは何かに関する謎なんです。人間と動物が共存する存在が人間について問いかける。そこには人間を見つめる深いまなざしがあります。いわば、スフィンクスは人間を監視する存在なんです。僕はそれを描きたいと思った。

人間は、スフィンクスによって監視されている。僕自身も、ニュースが大好きで一日中、世界のニュースを見ています。僕自身も、世界を監視していて、同時にスフィンクスのような存在に監視されている。そういった、監視し、監視されるという状況を、僕は作品を通じて描きたかったんだと言うことに気づきました。

ビデオ上映インタビューのうろ覚えだからどこまで正確かは分からないけれど、とにかく「監視」という強い表現を舟越さんが使っていたことが印象的だったことは確実に記憶している。舟越作品におけるあの無表情の顔が持つ独特の視線は、「監視」する視線だったのだ。温かく見守るのでもなければ、厳しく非難するのでもないけれど、ただ見つめているのではなく、「監視」する視線。監視とは、ある規範やルールから逸脱しないかどうかを監督するために視ることである。では、舟越作品は、人が何から逸脱しないよう「監視」しているのだろうか。

ここで、舟越さんがスフィンクスを人と動物が共存する両義的な存在であると言っている点が手がかりになるだろう。仮に人=理性、動物=野生と捉えれば、人が理性を喪って獣性に走ってしまわないように監視していると考えることが出来る。逆に、人=破壊・殺戮、動物=調和・共生と捉えれば、人が理性の名の下に暴走して自然が本来持っていた共生的関係を破壊してしまわないよう監視していると考えることも出来る。いずれにせよ、舟越作品に特有のあの無表情な視線は、自然から切り離されてしまい、不自然な存在となってしまった人間が本質的に抱え込んでしまった欠陥が顕在化しないように監視する視線なのだ。その欠陥は、多分、キリスト教世界では「原罪」と呼ばれ、東洋的世界では「業」や「非道」と呼ばれるものだ。

さらに面白いのは、初期の作品では、深い人間性を感じさせながらもどこか感情を喪った人物像が中心だったのに、作品が人物像からスフィンクスをはじめとする不思議なクリーチャーへと変容していくにつれ、そこに明確な感情が表れ始めることである。イラク戦争後に製作された「戦争を見るスフィンクスⅡ」の怒りの表情や、東日本大震災後に製作された「海に届く手」が湛える優しさ・慈しみの感情は、これまでの舟越作品とは少し異質である。もちろん、舟越さんはこれを意識的に行っているのだろうけれど、同時に作品自身が発展していく過程で自己主張を始めたようにも見える。

それは、多分、舟越作品が具体的な人物をモデルとした作品から、これを離れて想像上のクリーチャーを描いた作品へと変化したことに伴う必然的な変化なのだろう。具体的な人物をモデルとした場合、彼または彼女の感情や表情を描いてしまうと、それに縛られてしまってより普遍的な世界への構えが希薄化してしまう。作品が持つ力をより深く静謐なものにするためには、こうした具体的な感情や表情は邪魔なのだ。しかし、舟越作品の世界が深まり、具体的な人物をモデルとする必要がなくなれば、そんなことを気にする必要はなくなる。むしろ、自由に想像力を働かせてより普遍的な怒りや慈しみを表現することが可能になる。その意味で、舟越作品が具体的な人物をモデルとした作品から想像上のクリーチャーをモデルとした作品へと変化していったことの意味は大きい。スフィンクスや、天使や、縄文土器にも似た妊婦などの神話的世界の住人たちが登場してきたことも、このことに大きく関わっていると思う。

こうして考えていると、舟越さんが1984年に初めて具体的なモデルなしに製作した「森へ行く日」という作品が特別な意味を帯びてくるような気がする。舟越さん自身は、当初、この作品が完成した時に失敗したと感じたそうだ。確かに、造形的にも人物像としてのリアリティを欠くし、それまでの舟越作品に見られる深く沈潜した感じがうかがえない。しかし、1週間ほどするうちに、舟越さんはこの作品に惹かれるようになり、今ではもっとも愛着のある作品の一つになったとのこと。その経緯を踏まえてこの作品を見直すと、面白いことに気づく。まず「森へ行く日」というタイトル。別に作品は、ピクニックに行く格好をしているわけでもない。それなのになぜ「森へ行く日」なんだろう。「森」が人間の理性が届かない深い自然のシンボルだとすれば、多分、この作品は舟越さんにとって、人間が持つ合理性や社会性をいったん離れて自らの自然へ、さらに無意識の深層へと入っていく上で避けて通れないプロセスだったのかもしれない。それが「森へ行く日」というタイトルの意味であれば、この作品が一つの転機となったことは充分に考えられる。

「森へ行く日」の造型上の特徴もユニークだ。僕は、最初にこの作品を見た時、人間らしさを感じなかった。最初の印象は、「メフィストみたい」というものだった。そう、ゲーテのファウストに登場する悪魔の使いメフィストである。別に凶暴な表情をしているわけでもないし、邪悪さを秘めているわけでもないけれど、その造型の中には、何か人間社会が持つモラルやルールを軽々と踏み越えていくような禍々しさを感じたのである。それは、もしかしたら、舟越さんが自分の無意識を掘り進んでいくうちに出会ってしまった「シャドウ」のようなものだったのかもしれない。シャドウは、ユングが提唱したが元型の一つで、表面的な理性やきれい事では処理できない心の闇を指す。シャドウは、凶悪犯罪者や異常心理の持ち主でなくても普通に人が抱えているものであり、通常、人はシャドウと折り合いをつけながら日常生活を営んでいる。シャドウは決して否定されるべき存在ではなく、シャドウと共存することで人間やより豊かな人格を育むことが出来るのだ。「森へ行く日」という作品は、舟越さんが自らのシャドウと出会い、それを形にし、さらにそれと共に歩んでいこうと決めた転機となる作品だったのではないか。。。僕は展覧会をめぐりながら、そんな感慨に捕らわれた。

今回の展覧会は、これ以外にも様々な見所がある。舟越さんが家族や知人たちのために作ったささやかな作品群が展示されているのも魅力的だ。作品製作の過程で生まれた廃木やガラクタを組み合わせたものばかりだけど、そこにはものを作ることの喜びと贈る相手への愛情にあふれている。自らメモ魔と称する舟越さんが、折々に書きためたメモの一部が展示されているのも興味深い。作品製作について、社会について、時にはっと刺さられるような鋭く本質を突いた言葉が記されている。最後に、他の舟越ファミリーの作品が展示されているのも参考になる。高名な彫刻家の舟越保武を父に持ち、俳人で美術家でもある舟越道子を母に持つ舟越家は芸術家ファミリーで、弟の舟越直木もアーチストである。彼らの作品を見ていると、キリスト教への信仰も含めてこの一家が互いに深く影響し合いながら作品を作り続けていることが分かる。その親密さがうらやましい。

松濤美術館は区立の小さな美術館だけど、心ゆくまで作品と対話し、思索を深めることが出来る良質の展覧会だった。カタログも充実している。舟越作品に関心を持つ人には必見の展覧会だと思う。